4月12日,国务院继2004年、2014年后出台第三个资本市场指导性文件,简称 “新国九条”,明确了以“强监管、防风险、促高质量发展”为中国资本市场未来的发展主线,包含严把上市关、强化退市标准、优化分红、规范减持、引入中长期资金等“1+N”政策体系中的“N”配套制度规则将陆续出台并落地实施。从证监会主席吴清的专题采访中可以明显感受到,相比前2次,此次“新国九条”是从顶层设计思路上就确立了“人民性”在资本市场的重要地位。打造对“投资者友好”的资本市场、尤其是维护中小投资者合法权益,增加A股市场的“可投资性”应该是此次政策出台的核心目标之一。

尤为吸引笔者的是“新国九条”在前六条阐述完一系列“监管”条例后,第七条倏地转入了“大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量”。文件提出,要建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持“长钱长投”的政策体系;大力发展权益类公募基金,大幅提升权益类基金占比;鼓励国有保险公司开展长期权益投资;完善社保基金、养老基金投资政策;鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场,提升权益投资规模等。

笔者推测,监管层深知中国股市短线投资者居多而缺乏长期投资者的“顽疾”,“栽下梧桐树,引得凤凰来”的意图相对明显。那么,这些“长线资金”入场后会投向哪里呢?哪些类资产对长线资金相对友好,适合长线资金投资呢?文件本身似乎已经给出了答案——“建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展”。指数化投资产品天生具有交易市场活跃、流动性良好的特点,其投资目标清晰、透明度高、风格稳定,吸引了大批个人及机构投资者。

欧美、日本等海外市场ETF的发展历程也验证了上述观点:养老金等中长期资金入市是海外市场ETF 发展壮大的重要推动力。从逻辑的层面看,ETF 规模增长和中长期资金入市是相互促进的,ETF 为长期资金提供风格稳定、规则清晰透明的投资标的;而长期资金的入市则进一步推动 ETF 规模提升,提升 ETF 在公募基金中的占比,进而起到促进市场长期稳定和高质量发展的作用。

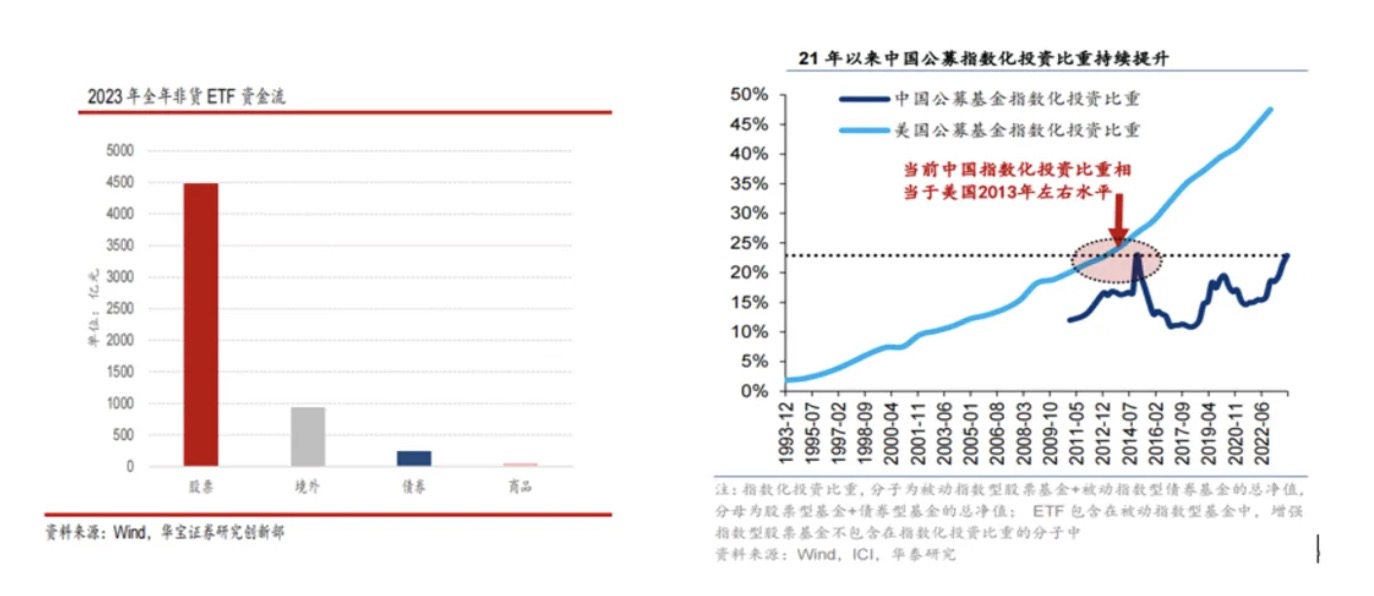

近年来,国内ETF 基金发展已在悄然增速,2023 年熊市中更是逆市上升,数量和规模均创历史新高,根据华宝证券研究部统计,截至2023年年底ETF总规模突破 2 万亿(共888只),股票 ETF 净流入资金超 4000 亿元,规模年增速超过 30%。华泰研究数据表明,中国公募指数化投资比重已提升到23%,接近美国2013年左右的水平。

参考美国指数化投资比重在2010年突破20%后增速加快的前例,叠加“新国九条”的政策支持,未来几年我国ETF规模极有可能发生类似增长。在“新国九条”政策框架之下,指数化投资产品必然在未来中国资本市场中占据重要地位,对市场的平稳发展发挥更大的价值。

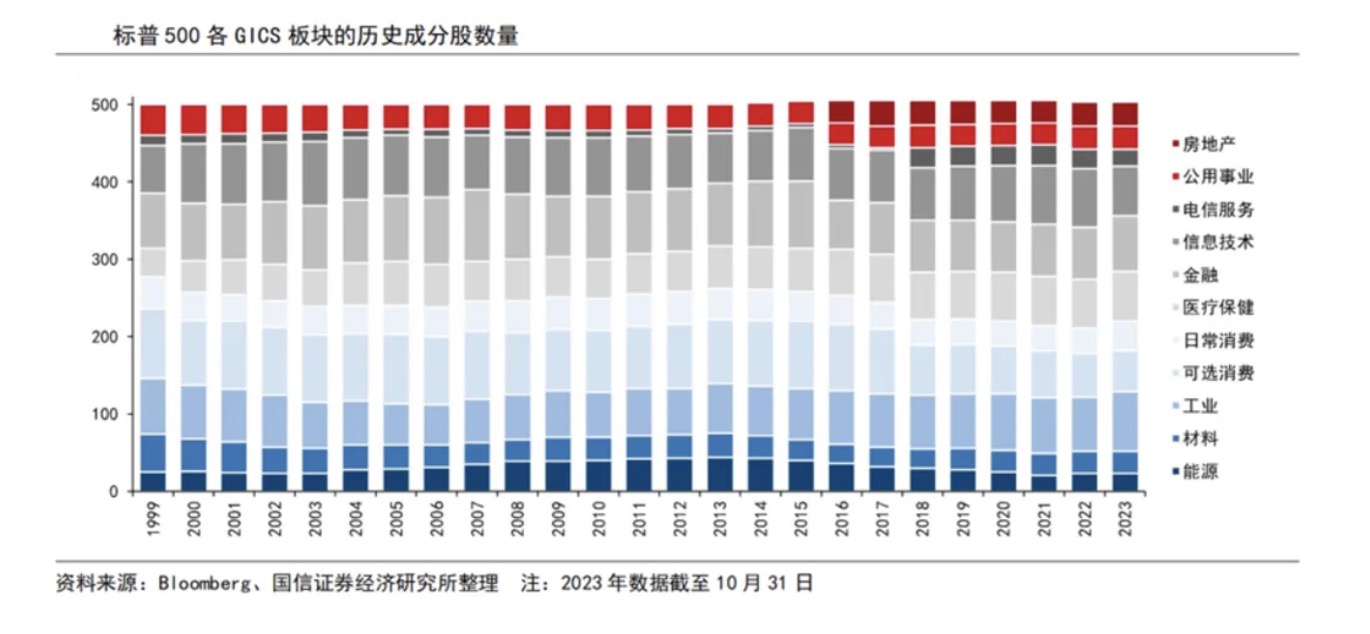

在ETF迎来大发展的时代背景下,中国资本市场需要一个标志性指数,一个能被广泛视为衡量A股整体表现的重要指标。对标大洋彼岸,美国资本市场已经有了这样一个代表性指数,即标准普尔500指数,它被视为美国股市的晴雨表。因其行业结构的多样性、市值占比的广泛性以及流动性强等特点,较好地代表了美国证券市场的整体表现而被市场广泛认同。

在部分投资者的认知里,沪深300指数即代表了中国A股市场,投资沪深300指数就是投资中国的国运!虽然,沪深300指数涵盖了A股一众核心资产,然而,沪深300指数成分真的能较完整地体现、代表A股市场么?笔者不以为然。

简单对比一下标普500和沪深300指数,就能发现沪深300指数在代表A股市场整体表现方面存在一定的局限性。

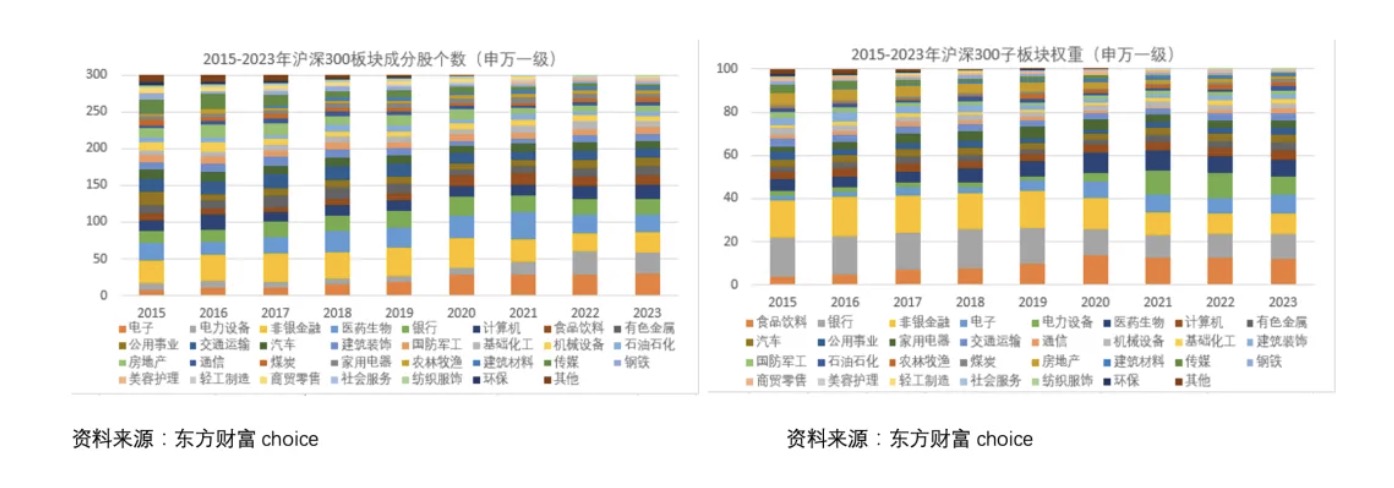

首先,从市值覆盖率来看,标普500成分股的市值占美股总市值的比例高达80%左右,具有较为充分的市场代表性。沪深300指数虽然包含A股市场中的大型蓝筹股,但成分股的总市值占A股总市值的比例仅约为55%、自由流通市值占比更小仅为46%左右(2023年底)。这意味着,有近一半的A股市场市值未被沪深300指数所覆盖。这一现象的形成有其历史原因。2005年沪深300指数发布时,A股市场只有不到1400只股票,选择前300只在当时来看应该是具有足够的代表性的,然而,目前A股上市公司已经达到五千余家,现阶段沪深300的市值覆盖率就显得不是那么充分了。

其次,从行业结构来看,标普500指数的11个子行业划分明确、各子板块成分股数量相对稳定,权重的变化主要是来自成分股市值的变化。反观沪深300指数,其成分股中银行、非银金融和食品饮料行业(主要是白酒)的权重占比相对高、长期保持在30-40%,而过去10年中国的科技、先进制造、消费服务类等企业发展迅速,这类公司的市值多在200-400亿之间,并未被纳入在沪深300指数中。这种行业分布的不均衡性导致沪深300指数在反映A股市场整体行业增长趋势时存在一定偏差,无法全面体现市场的多元化特点。

第三,从组织属性来看,2023年底,沪深300成分股中民营企业仅有32%左右权重,总市值占比仅约22%;而据华泰证券统计,A股市场民营企业流通市值占比已经达到了46%。作为引领经济向好最具创造力和活力的生力军,民营上市公司也可以说是成长性相对好的公司群体,在代表中国市场的指数中,应该得到更多的权重和代表性。

第四,从成分股调整机制来看,标普500指数采取季度为周期、开展成分股的定期回顾调整,季间根据需要可临时调整。而沪深300的成分股定期调整则是6个月进行1次,相比之下标普500的成分股调整时效性更好,更能及时反映市场变化,而沪深300的成分股定期调整间隔时间则相对较长,可能存在一定的滞后性。

从跟踪沪深300的基金的市场规模占比来看,国内的机构投资者可能早已意识到沪深300在代表A股市场表现方面存在局限性。截至2023年底,沪深300指数基金规模为4071亿,在国家队去年大幅增持的举措后,依然仅占所有指数基金的约15.6%;而标普500 指数的市场认可度则更高,国信证券研究所统计数据显示,仅前三大标普500ETF基金规模已经达到1.35万亿美元左右,约占美股指数挂钩类EFT的17.8%。

综上所述,笔者认为在“新国九条”下,国内指数化投资产品(ETF基金为主)必将迎来蓬勃发展,从而对整体A股市场的平稳发展发挥更大价值。在这样的时间节点、这样的时代背景下,A股市场需要一个更具代表性的股票指数,类似标普500指数在美股市场的地位,以其更广泛的市值覆盖度、更均衡的行业分布以及更高的代表性,来更全面地反映中国A股市场的整体表现,更好地代表中国国运,更契合高质量发展的时代主旋律。笔者相信中国版标普500指数将在不远的未来形成,连同一系列各具特色ETF产品的推出,更好地配合长线资金入市,助力中国资本市场发展壮大。